インタビュー記事「シルクで頑張る人」Vol.9を公開しました。

今回は、岡谷市地域おこし協力隊OGであり、現在はTINTt株式会社の代表取締役として、

滞在型ワークショップやシルク商品を通じて、岡谷シルクの文化と価値を伝えている、佐々木千玲さんです。

ぜひご覧ください!

今回は、岡谷市地域おこし協力隊OGであり、現在はTINTt株式会社の代表取締役として、

滞在型ワークショップやシルク商品を通じて、岡谷シルクの文化と価値を伝えている、佐々木千玲さんです。

ぜひご覧ください!

現在、台湾のファイバー(繊維)アーティストの王有慈さんが岡谷市で活動しています。

2017年から絹糸に興味を抱き、まゆから糸を手作業で取り出すところから作品を制作しています。

王さんは、2025年6月13日から2025年7月12日の約一か月間、岡谷市に滞在し

養蚕に関する実地体験を経て、作品制作、そして現在岡谷美術考古館にて作品の展示会を開催しています。

三沢区民農園での養蚕体験、宮坂製糸所での糸取り体験、岡谷絹工房での染めの見学など

養蚕にかかわる様々な場所に足を運び、シルクのまち岡谷を体感していました。

これらの体験や岡谷のまちの姿から着想を得て、岡谷市での滞在期間中に10点の作品を制作し、

現在、岡谷美術考古館にて作品の展示会を開催しています。

詳細は以下の通りです 。

=========================

場所:岡谷美術考古館1F 交流広場

料金:無料(同展のみ)

期間:2025年7月5日(土)~2025年7月10日(木)

時間:10:00~18:00

=========================

ぜひ、お越しください!!

最後に、こちらが活動の様子です ↓

■蚕室での給桑の様子

■蚕室での収繭作業の様子

■宮坂製糸所での糸取りの様子

■作品制作の様子

岡谷蚕糸博物館では、学校と連携しながら「カイコ学習」の機会を提供しています。

「カイコ学習」では、カイコを育てながら、カイコの餌となる桑のこと、カイコの生成する姿や

繭から糸をとって生糸とする過程、そして、この地方で栄えた製糸業について学びます。

こうした学びを通じて、カイコの命をいただいていることを実感する、そんな学習です。

今回は岡谷市立川岸小学校3年生のカイコ学習の様子を見せてもらいました。

川岸小学校は、その昔、製糸工場や養蚕農家が多くあった川岸エリアにあり、

毎年この時期に生徒の皆さんがカイコを自分たちの手で育てながら学ぶ「カイコ学習」が行われています。

学校の正門横には、かの有名な渋沢栄一の言葉「蠶業益國奨學樹人」

(蚕糸業を発展させ国のために役立たせるには学問奨励し人を育てることが大切)と書かれた石碑があり、

この地域が養蚕や製糸業と深い関わりがあったことが伺えます。

今回は、その川岸小学校3年生の授業にお邪魔してきました。

岡谷蚕糸博物館の学芸員さんがカイコを持って、学校に着くやいなや「カイコが来たぞー!」と元気な声が。

今日お迎えするのをとても楽しみにしてくれていたようです。

まずは、岡谷蚕糸博物館の学芸員さんからカイコの歴史や成長過程、お世話の方法を学びます。

カイコは7,000年の歴史があると言われていますが、

その人間とカイコがふれあってきた歴史の長さをロープを使って表現をしてみると、

「うわーそんな歴史があるんだ。」と感心する声が上がっていました。

こどもたちは、これから土日はカイコをお家に持って帰って自分で育てるので、

一生懸命に学芸員さんが教えてくれたカイコの育て方のポイントをノートにとっていきます。

こどもたちのノートには、浮かんだ疑問や仮説もメモしてありました。

これからカイコを育てながらこの疑問や仮説に対して、自分なりに答えを求めていきます。

3年生はちょうど理科の学習が始まる学年ですが、

まさに理科の基本となる「観察・調査・結果」と言った研究の手法を学ぶことができます。

学芸員さんによるレクチャーを受けたあと、いざ自分が育てるカイコを受け取ります。

「きゃー可愛い!!」と歓声があちこちから上がっていました。

一人6頭ずつカイコを受けとったあとは、さっそくカイコに桑の葉を与えていきます。

大きな葉はそのままあげても大丈夫かな?小さくちぎってあげた方がいいかな?

葉は表と裏のどっちが食べやすいのかな?

こんなに上に葉っぱ乗っけたらカイコ上がってこれないかな?

濡れた葉っぱを与えたらどうなっちゃうのかな?

博物館の桑は大きくて、とれたてのいい匂いがするね、どうやったらこうなるんだろう?

といざ自分の手で育てるとなると、自分ごとのように思えてくるのか、たくさんの質問が出てきました。

試行錯誤しながらこうして自分の手で育てることで、

生きた知識としてカイコや桑の性質について学んでいくことができます。

例えば、桑の葉を与えるにしても、自分が暮らしている地域のどこに桑の葉が生えているのか、

どこの桑の木だったら農薬が撒かれていないのか、調べることはたくさんあります。

この日、こどもたちからは、

「農薬がついている葉を食べたらカイコが死んじゃうのはわかったけど、

どうやったら農薬がまかれていないか見分けることができるの?」といった質問が出てきました。

先生から「日頃から公園や畑を世話している地域の方々が一番よくわかっているので、

お家に帰ったら地域の人に直接聞いてみてください」と伝えられていました。

カイコに与える桑の葉を探すことで、こどもたちは地域を散策して、

身近にある自然を観察し、地域の方々とも交流を広げていくことができます。

カイコを育てることがきっかけとなり、地域を学ぶ機会に繋げることもできるのが、カイコ学習の面白さの一つです。

川岸小学校のこのクラスでは、このカイコを迎え入れる前の事前準備として、

学校や地域で拾ってきた桑の葉の種類を事前に調べてくれたようです。

教室には採取してきた桑の葉が採取した場所とともに、ポスターとして掲示されていました。

桑の木を探して、地域を歩くともっといろんなことも見えてくるようです。

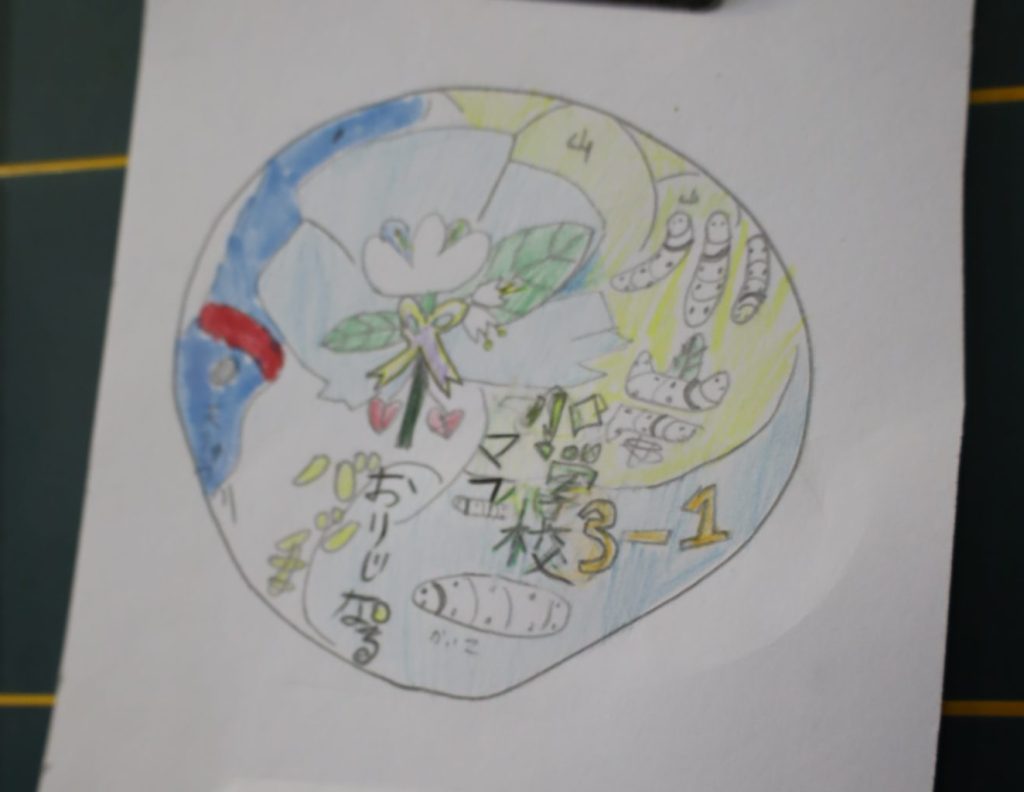

ある子が自分で書いた絵を見せてくれました(以下写真)。

川岸小学校は天竜川の辺にあり、高尾山など山々に挟まれています。

その間に養蚕エリアが広がり、今でも三沢区民農園の桑畑があることから、

山から川へ流れる水や栄養分によって桑の木とそれを食べるカイコは育てられています。

その様子がこの絵には表現されているようでした。

まさに地域を学ぶ教育の素材としてもカイコ学習は生きているように思えます。

これから育っていく中でこどもたちは広い世界に出ていくことになりますが、

まずは目の前のミクロな世界をよく観察して、それから広い世界を見ることで、

より解像度高く世界を捉えられるようになるのではないでしょうか。

これから子どもたちはカイコを育て、カイコが繭になる頃にまた学芸員さんが学校を訪問して、

次はカイコの繭をどうしていくのか、授業をする予定です。

今回の授業の最後に、学芸員さんからこんなお話がありました。

「なぜ『お蚕様』と『お』と『さま』を付けて呼ぶのか理由が分かるかな?

これからカイコを育てながら、どうして人は『お蚕様』と呼びながら育てたのか、

みんなの中でお蚕様がどんな存在になっていったのか、考えてみてくださいね。

その答えを私がまた授業に来た時にぜひ教えてほしいです。」

これからカイコを育てる中でこどもたちが何を感じて、学んでいくのでしょうか。

次回の授業の際にどんな感想がでてくるのか今から楽しみです。

6月22日(日)

滞在型ワークショップ草木染めストールコースが始まりました。

この日の参加者は4名。

初めに自己紹介をして、講師の方から絹工房(旧山一林組製糸事務所)の建物や歴史についての説明を聞き、実際に機織りをしている様子も興味深く見入っていました。

そして、いよいよ草木染めの体験が始まります。

前期の植物は、信州のりんごの木です。

今回は、ふじ・高徳・アルプス乙女の枝を合わせて煮出したものを使用し、色を付けていきます。

糸の扱い方を教わり、どのような色になるのか想像しながら染めていきます。

染めあがった糸は、優しいピンク色に色づきました。

参加者の方々にも、自然の作り出す色合いを楽しんでいただけたようです。

次回7月には、この染めた糸を使用してストールを織っていただきます。

5月25日(日)に、松本市奈川で野麦峠祭りが開催されました。

野麦峠祭りは、1983年(昭和58年)5月20日に第1回を開催して以来、毎年5月に開催されている、歴史あるお祭りです。

諏訪の製糸業が盛んだった明治から昭和初期、糸引きに飛騨の少女達が行き交った野麦峠。

古人が歩いた野麦街道の1.3㎞の山越えを、検番さんを先頭に工女や歩荷姿の仮装者と共に歩くお祭りです。

残念ながら、今年は雨天のため野麦街道を歩くことは叶わず、急遽屋内での講演会・展示を行いました。

講演は、奈川の歴史ガイドとして活動されている勝山裕康さん、岡谷蚕糸博物館の高林千幸館長によって行われ、野麦峠の歴史や、製糸工場で働いていた工女さんの仕事や暮らしについてのお話がありました。

雨天にも関わらず、70名近くの参加者が訪れ、とても熱心に勝山さんと館長のお話に耳を傾けていました。

岡谷市としては、初めての野麦峠祭りへの参加となりましたが、今後も連携してイベントを行っていく予定です。

岡谷シルクブランド協議会では岡谷シルク認証製品を募集しています。

《左から第1類型、第2類型、第3類型、第4類型》

申請書類につきまして

からダウンロードいただくか、岡谷蚕糸博物館にお越しいただければ紙でお渡しいたします。

また、認証制度の対象となる新製品を開発する際の材料費や、製作費を補助する制度もございます。ぜひご利用ください。

▲オール岡谷産 岡谷シルクブランド認証製品

長野県岡谷市は、諏訪湖と八ヶ岳を望む雄大な自然環境を楽しめる風光明媚な都市です。

また、製糸業で日本の近代化に大きく貢献したことで知られ、市内には岡谷蚕糸博物館をはじめとした文化施設、諏訪湖畔公園などの観光名所があります。

岡谷市で、週末などの余暇を利用し、シルクの織り・染め体験に参加してみませんか。

体験場所は、国登録有形文化財である旧山一林組製糸事務所(大正10年建築)。歴史を感じられる趣ある雰囲気の中で、機織り、草木染体験による非日常的な時間をご提供します。

◉岡谷シルク旅する機織り体験2025

岡谷シルクを体験できる人気の機織りワークショップ、本年度の募集が4月19日(土)よりスタートしました。

本年度は、「シルクの半幅織りを織る」コースと「信州の草木で絹糸を染めてストールを織る」コースの2つをご用意しております。

内容と日程は、下記をご覧ください。

みなさまのご応募を、心よりお待ちしております。

■詳細/お申込み

SHIKI オンラインストア

■体験場所

「きぬのふるさと岡谷絹工房」

岡谷市中央町1-13-17 旧山一林組製糸事務所内

※岡谷駅から徒歩9分、無料駐車場あり

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

◉ワークショップ内容

【シルクの半幅を織る】

自分だけのオリジナルな半幅帯を織るコースです。

緯(よこ)糸は、何色かの中から選んでいただけます。

おしゃれに気軽に着物を楽しみたい方や、ゆっくりと機織り体験をしてみたい方におすすめのコースです。

■募集日程

1. 2025年5月17日(土)~2025年6月10日(火)

2. 2025年6月14日(土)~2025年7月8日(火)

3. 2025年7月12日(土)~2025年8月5日(火)

4. 2025年8月23日(土)~2025年9月16日(火)

5. 2025年9月20日(土)~2025年10月14日(火)

6. 2025年10月18日(土)~2025年11月11日(火)

7. 2025年11月29日(土)~2025年12月23日(火)

※対象期間中の火曜日、土曜日、日曜日(9:30~15:30)はフリーパスで通えます。

■料金:¥48,000(税込) ※材料費/初日昼食・おやつ代込み

【信州の草木で絹糸を染めてストールを織る】

自分だけのオリジナルシルクストールを織るコースです。

自分で染めた緯糸を使用し、織っていただきます。

草木染も、機織りも両方楽しみたい方におすすめのコースです。

■募集日程〈2025年前期8名〉

1.草木染め 6月21日(土)/機織り 7月5日(土)

2.草木染め 6月21日(土)/機織り 7月5日(土)

3.草木染め 6月21日(土)/機織り 7月6日(日)

4.草木染め 6月21日(土)/機織り 7月6日(日)

5.草木染め 6月22日(日)/機織り 7月12日(土)

6.草木染め 6月22日(日)/機織り 7月12日(土)

7.草木染め 6月22日(日)/機織り 7月13日(日)

8.草木染め 6月22日(日)/機織り 7月13日(日)

■募集日程〈2025年後期8名〉

9.草木染め 8月30日(土)/機織り 9月13日(土)

10.草木染め 8月30日(土)/機織り 9月13日(土)

11.草木染め 8月30日(土)/機織り 9月14日(日)

12.草木染め 8月30日(土)/機織り 9月14日(日)

13.草木染め 8月31日(日)/機織り 9月20日(土)

14.草木染め 8月31日(日)/機織り 9月20日(土)

15.草木染め 8月31日(日)/機織り 9月21日(日)

16.草木染め 8月31日(日)/機織り 9月21日(日)

■料金:¥18,000(税込) ※材料費/昼食・おやつ込み

企画運営:TINTt株式会社/岡谷絹工房

お問合せ:TINTt株式会社 info@tintt.jp

シルクのまち岡谷で、4万頭のおかいこさまの飼育体験してみませんか?

多くの方に、岡谷のシルク文化に触れていただけるよう、今年も春の養蚕体験の募集を開始いたします!

今年は春同様に、おかいこさまの飼育体験とシルクのはた織り体験が1日でまるっと体験できるようになりました。

市内外から、皆様のご応募をお待ちしております!

参加費2,000円(材料費・保険料・お茶代等を含む)

●募集方法

メール、電話、いずれも受付可能です。

募集の際に、お名前(漢字)・お電話番号・生年月日に加え、

養蚕体験現場の希望日6月15日(日)or 6月22日(日)をお伝えください。

↓詳細は下記のリンクからご確認ください!

県外の大学生等のゼミや研究室等のグループが、岡谷市内でフィールドワーク活動を行う際、交通費・宿泊費などの一部を補助する制度です。

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、県外に所在する大学等に在籍する大学生等が2名以上在籍する団体であって、次のいずれかに該当する団体とする。

(1) 大学等が設置する学級、研究室、ゼミナール等の団体

(2) 大学生等が教育活動のために構成する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を申請する日の属する年度に実施した補助対象事業に係る経費のうち、下記に定める経費とする。

補助金の補助率は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助金の限度額は、参加者1人につき15,000円とし、10万円を限度とする。

「補助対象経費」

◎宿泊費

→フィールドワークのために当市に所在する宿泊施設への宿泊に要する経費。ただし、補助金の交付の対象となる経費の上限額は、参加者1人につき1泊当たり10,000円とする。

◎交通費

→大学等の所在地と当市までの間の往復及び市内を移動するために要する経費(公共交通機関の利用に要した費用、レンタカー使用料及び高速道路等使用料)

◎その他経費

→ 上記に掲げるもののほか、フィールドワークの実施のために市長が必要と認める経費

補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、岡谷市大学生等フィールドワーク推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてフィールドワークを行う日の14日前までに申請するものとする。

(1) フィールドワーク実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加予定者名簿

(4) 宿泊費及び交通費について、予定経費が分かるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

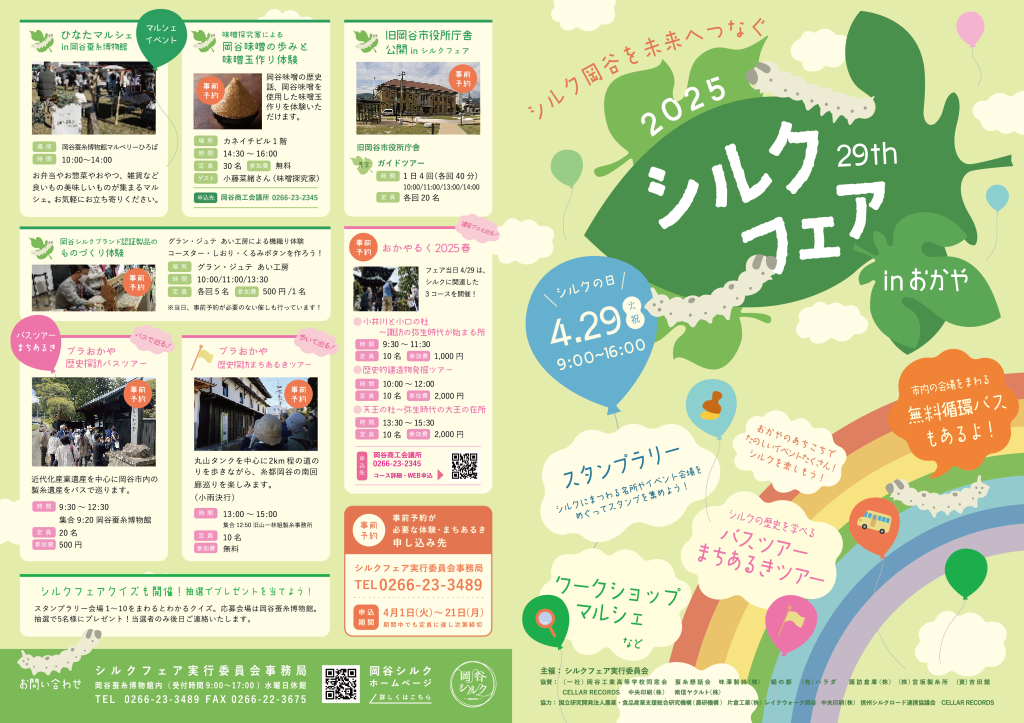

長野県岡谷市では、4月29日をシルクの日として、市内各所で五感をつかってシルクの魅力を体験できるイベントを毎年開催しています!

今年2025年4月29日(火・祝)も、メイン会場の岡谷蚕糸博物館(シルクファクトおかや)、シルクのクラフト展会場のレイクウォーク岡谷などを中心に、

さまざまな催しを行いますので、無料循環バスを利用して、岡谷での春の1日をお楽しみください☆

皆さまのご来場、心よりお待ちしております(^▽^)/

シルクフェア in おかやへご来場前に、以下のURLはぜひチェックしてみてくださいね!