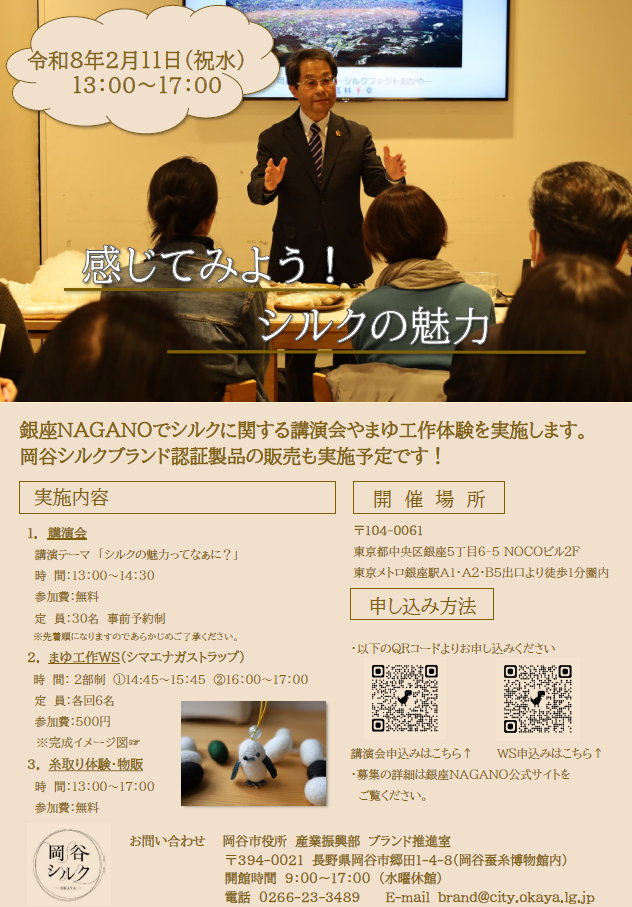

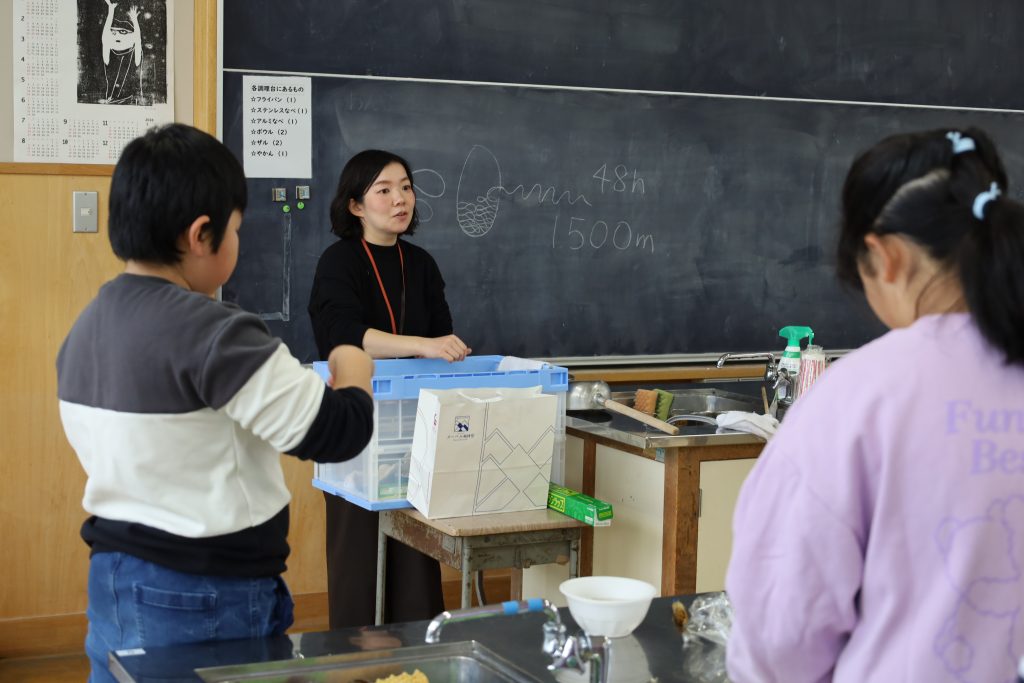

岡谷蚕糸博物館では、学校と連携しながら「カイコ学習」の機会を提供しています。「カイコ学習」では、カイコを育てながら、カイコの餌となる桑のこと、カイコの成長する姿や繭から糸をとって生糸とする過程、そして、この地方で栄えた製糸業について学びます。こうした学びを通じて、カイコの命をいただいていることを実感する、そんな学習です。今回は岡谷市立長地小学校5年生のカイコ学習「ランプシェードづくり」の様子を見せてもらいました。

自分たちが育てたお蚕さまの繭を活かして

岡谷市立長地小学校では、例年おもに3~5年生のクラスで岡谷蚕糸博物館と連携したカイコ学習の授業が行われています。今回授業を見せていただいた5年生のクラスの中にも、3年生のころからお蚕さまを毎年育てつづけ、育て方、糸のとり方などすでに知識を持っている生徒さんが多くいました。そこで、この日は応用編カイコ学習の授業として、今年の夏に自分たちで育てた約500頭のお蚕さまの繭を活かしてランプシェードづくりの授業が行われました。

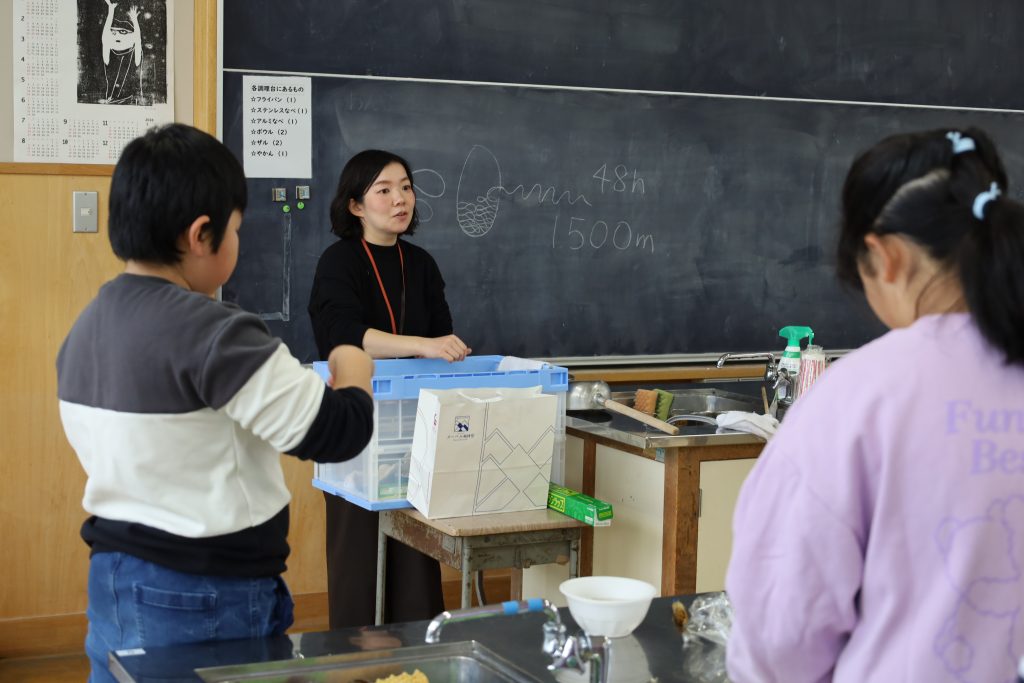

繭を煮るところから始まる、このランプシェードづくりの授業は1時間目から4時間目まで午前中いっぱい使って行われます。今回授業をする岡谷蚕糸博物館学芸員の森田さんともすでに何度も授業をともにしてきて慣れた雰囲気の中、この長大なカイコ学習の授業が始まりました。

煮た繭から糸を引き出す

煮た繭から糸を引き出す

繭を煮る匂いから岡谷のまちを知る

1時間目の授業は、自分たちが育てた繭を煮るところから始まります。良い糸をとるために重要となるのがこの繭を煮る技術ですが、製糸のまち岡谷にはこの煮繭の技術が昔から大切に育まれてきました。この日は、その煮繭のお手本を森田さんが見せてくれました。

適正な温度を測りながら丁寧に繭を煮ていくと、お湯の中で繭がふっくらとしてきます。繭を煮る匂いが教室中に立ち込めてくると、「ほうれん草が煮える匂いみたい!」「オクラをゆでたときの匂いかな」と匂いに気づいた生徒の皆さんが言葉にして教えてくれました。

「製糸業が盛んな岡谷のまちは、かつて町中でこの匂いがしていたと言われています。まさにこれは岡谷の匂いですね。繭を煮てお蚕さまの命を頂いているので、この匂いをお蚕さまの命の匂いだと表現される方もいます」と森田さんが語るように、繭を煮る匂いから、かつての岡谷のまちの様子をうかがい知ることができます。

糸をカップに巻き取っていく

糸をカップに巻き取っていく

お蚕さまが吐く糸の長さを体感する

2時間目からいよいよランプシェードづくりに取り掛かります。煮た繭を一人10個ずつ受け取り、それぞれ繭から糸を取り出して紙コップに巻きとっていきます。

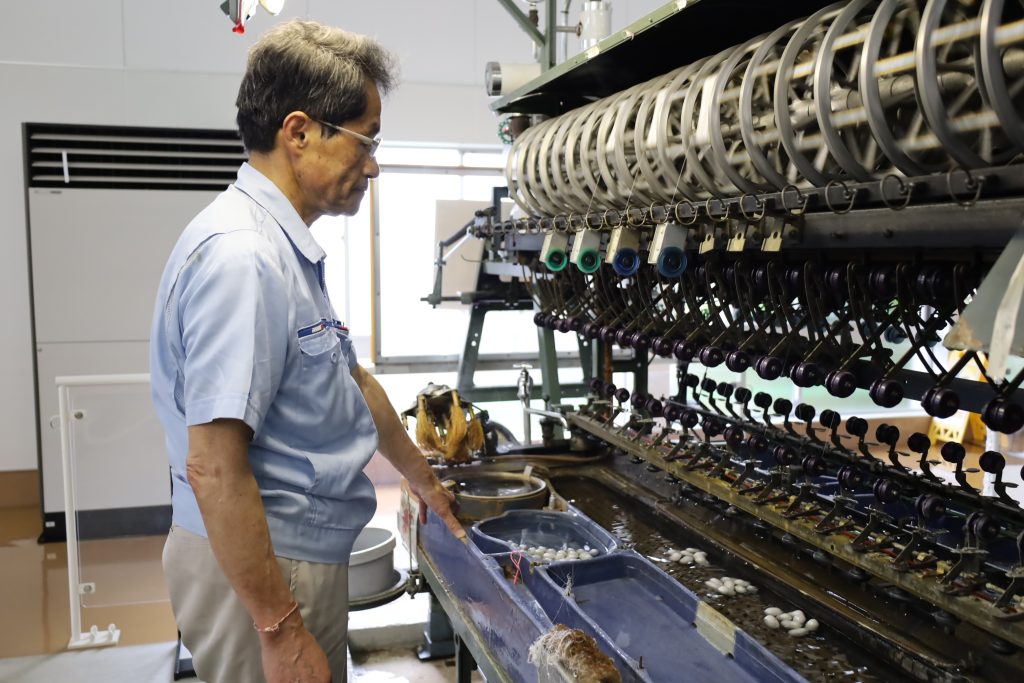

まず最初に「実子箒(みごぼうき)」と呼ばれる、稲の穂から作られた小さな箒を用いて糸口を探します。手で引き出そうとしても糸はなかなか引き出せませんが、実子箒で繭の表面を軽く掻くといとも簡単に糸を引き出すことができます。今も製糸工場の自動繰糸機に昔ながらの実子箒が使われている意味がよく分かってきます。

繭から取れる糸の長さを知る

繭から取れる糸の長さを知る

ここからしばらくの間、繭から糸を紙コップに巻き取る作業が続きます。巻いても巻いても繭はなかなか薄くなりません。お蚕さまの繭はとても小さく見えますが、一つの繭からとれる糸の長さは約1,000m~1,500mあるといわれています。「そろそろ疲れてきた子もいると思うけれど、お蚕さまはこの長さの糸を約48時間かけて吐き続けているんだよ」と森田さんがいうように、実際に自分たちの手を使って糸を巻き取ってみると、お蚕さまが糸を吐くときの苦労もすこし分かるような気がしてきます。

繭から長いながい糸が引き出されます

繭から長いながい糸が引き出されます

糸を観察する

巻き取る糸をよく観察してみると、糸がチリチリとしていることに気づきます。「糸はどうなっている?チリチリしてみるね。カイコはどうやって糸を吐くか、覚えているかな?頭を8の字に振って糸を吐いていたよね。そうやって八の字に吐くから少し糸がチリチリとしてみえるんだよ」と森田さんが教えると、お蚕さまの吐く糸の秘密に驚く声が上がりました。

糸を素手で切ろうとしてもなかなか切れず手間取っている子もいます。お蚕さまの吐く糸は10~20ミクロンとされ、一本一本は細く繊細に見えますが、まとめると非常に強い糸になることが分かります。

糸を早くとる方法、道具の使い方を考える

3時間目になってくると、糸を巻き取るのに疲れてくる子もちらほらと出てきました。そんなとき森田さんから「秘密の道具があります。どうやって使うか考えて実験してみてね」と、スピンドルと穴の開いた板を渡されました。

スピンドルを横にしてみたり、両手で挟んで火おこしをするように回転させてみたり、それぞれ与えられた道具の使い方を考え、どうやったら早く、そして楽に糸が取れるようになるのか考えます。

製糸業の歴史は、製糸の技術・道具の発展の歴史でもあります。最初はこのスピンドルのように非常にシンプルな道具から始まり、様々な人の知恵が積み重なって今に至る技術と道具が開発されていきました。道具が発明される、その最初の瞬間はこんな感じだったのかもしれません。

出来上がったランプシェード。糸が乾いたら紙コップ(芯)を抜き取ります。

出来上がったランプシェード。糸が乾いたら紙コップ(芯)を抜き取ります。

お蚕さまの命がうつる

4時間目まで力を振り絞って、最後の最後まで糸を巻き取り続けると、繭が薄くなり、やがて糸がぷつりと取れなくなる瞬間が訪れます。ここまで糸をとりきるとランプシェードは完成です。こうしてお蚕さまが命をかけて一生懸命吐きだした糸をランプシェードという新たなモノにうつしとることができました。

この生徒のみなさんの思いとお蚕さまの命がうつったランプシェードはこれから地域の老人ホームの方々に贈られるそうです。

お蚕さまの命をいただくこと

糸を取り切った繭の中には、お蚕さまのサナギと脱皮の抜け殻だけ残ります。こうして残ったサナギはその昔、佃煮や魚の餌に再利用されました。「命をいただいて最後まで大切に使いきる。蚕糸業とはそういうお仕事なのです」と森田さんが語るように、蚕糸業では脱皮の抜け殻以外はほぼ全て再利用され、お蚕さまが命をかけて生み出してくれたものが余すことなく活かされてきた歴史があります。

授業の最後に森田さんから「みんなこの最後に残ったサナギはどうする?学校の畑の肥料にすると来年の春にまた良い土に生まれ変わるね」とお話がありました。お蚕さまの命を大切にしてきた岡谷の蚕糸業の歴史を学んだ生徒のみなさんから迷うことなく「土にかえす!」と答えが返ってきていました。

最後に残ったサナギ

最後に残ったサナギ

>その他のカイコ学習の様子はこちらから

カイコ学習の授業に行ってきました。 – 岡谷シルク

(書き手:岡谷市地域おこし協力隊 伊東ゆきの、2025年12月)