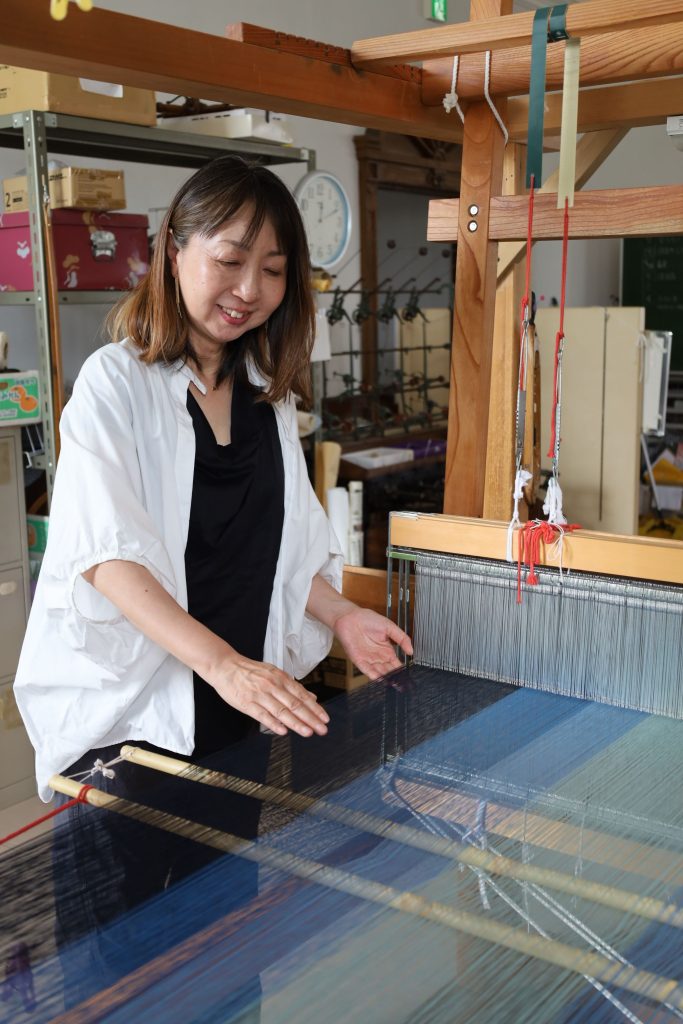

岡谷市地域おこし協力隊OGであり、現在はTINTt株式会社の代表取締役として、滞在型ワークショップやシルク商品を通じて、岡谷シルクと養蚕・製糸・絹織物の伝統と価値を伝えている、佐々木千玲さん。岡谷シルクとの出会いと、これからについてお話を伺いました。

佐々木さんは岡谷市の地域おこし協力隊に就任する前は映画業界に長く活躍されていたと伺っていますが、シルクや染織にはどういったきっかけで出会ったのですか?

最初のきっかけは東日本大震災でした。当時は東京でPRとマーケティングの仕事をしていました。管理職として日々忙殺されるようなスケジュールをこなしていたので、東日本大震災が起きた日も、余震が続く中でもいつもと変わらず仕事を続けていました。「この状況でも仕事はしないといけないのかな。私はこんな生活をしたかったのだっけ」と疑問がふと頭をよぎりましたが、当時はその違和感を言葉にすることができませんでした。

そんなとき、たまたま仕事の関係で「生け花」を習うことになりました。「この花器には、この角度で…」と頭の中でシミュレーションをするほど上手くいかなくて、先生に相談をしてみたら、「あなたは、頭で考えすぎなのよ。45%は考えても、残りの55%は花に任せなさい」と言われました。白黒はっきりさせて、みんなでイメージを共有するような仕事をしてきたので、不確定なものに任せるのは勇気が必要でしたし、当時はその感覚が全然分かりませんでした。

そのころ、テレビでたまたま志村ふくみ先生が「植物の声を聴くということはね、」と語っているのをきいて、私が学ぶべきはこれだ!と思い、すぐに京都に行って、志村ふくみ先生のストールの草木染めワークショップに参加しました。どんな色が出るか全く予測はつかない草木染めをしたことで、自然に任せるということがどういうことなのか、実際に自分の手を動かしたことでよく分かりました。頭の中で考えるのをどうしたらやめられるのか、あんなに悩んでいたのに、草木染をしたことで不思議と「もう自然に全てをお任せします」という気持ちになれました。

こうして染織と運命的な出会いをされたのですね。それから染織の勉強は本格的に始められたのですか?

そうです。最初東京から毎週土曜日に京都にあるアルスシムラに通っていたのですが、結局会社を辞めて、京都に移住をして、1年間のコースに通うことにしました。染織だけではなく、草木染の奥にある「美しさ」や「命の輝き」について深く考えて自分の言葉で表現をする、ということを学びました。自分がどう思っているのか突き詰めて考えて、文章にして、人の前で話すのは、大人になればなるほど難しくなります。自然の中で育った草木から頂いた命で糸を染め、色と色の重なりで新しい色が生まれ、まるで宇宙が広がっていくような体験をして、染織の世界にすぐに夢中になってしまいました。「私はこれがやりたかったのだ。染織をしていると私は幸せなのだ」というのが、このときよく分かりました。

染織のつながりで、岡谷にも出会ったのですか?

そうです。実は京都にいる頃、「染織をやりたければ、糸のことをしっかりと学んだ方が良いわよ。」「岡谷に宮坂製糸所という製糸会社があるから一度見に行ったほうが良いわよ。」と言われていたので、アルスシムラで出会った仲間と岡谷を訪ねて、岡谷絹工房や宮坂製糸所を見せてもらいました。特に岡谷絹工房は「こんなに素晴らしいところで機織りができるなんて本当に素敵だな」と思いました。この旅の最中、私が映画の仕事をしていて、小津安二郎監督の映画に登場する着物がいかに素晴らしいかという話をしていたら、その着物を作られていた染織工芸家浦野理一の工房が下諏訪と岡谷にあったという話を耳にしました。その時「自分が大好きな映画と染織が交差する場所がこの土地なのだ」と不思議なご縁を感じました。

佐々木さんがこの土地に来るきっかけにもなった、染織工芸家浦野理一氏の仕事を紹介する『染織工芸家 浦野理一の仕事 小津映画のきもの帖』 (katsura books刊)が発刊されましたね。

おかげさまで小津映画ファンの方々だけでなく、この諏訪エリアの方々にも手に取っていただけています。工房で大事に保存されていた貴重な生地帖を、本という形で記録として残すことに関われて、浦野理一の着物を愛するファンの一人として、本当にほっとしました。映画『秋刀魚の味』の着物も、作家 幸田文の全集の表紙となった幸田格子もこの土地で織られていたことをこの本を通して多くの人に知ってもらえたら嬉しいです。

岡谷市の地域おこし協力隊として就任されたのは、この着物のご縁があったからですか?

岡谷には貴重な繭があって、製糸できる場所があって、素晴らしい機織り工房もあることに惹かれて、地域おこし協力隊として活動を始めることにしました。私のミッションは岡谷シルクのブランディングでした。日本各地にあるシルクを特産とする他のまちと差別化できる、岡谷ならではの唯一無二のブランド定義をみんなで考えていきました。

佐々木さんが協力隊になられた当初は、岡谷シルクのブランド認証制度の立ち上げの時期だったのですね。

そうです。岡谷シルクブランドの立ち上げ期だったので、私自身も岡谷のまちとまっすぐ向き合って、様々な方に話を伺って、岡谷のシルクとは他と何が違うのか、岡谷シルクという言葉の定義から、考えていきました。情報発信基地となるWEBサイトやSNSの立ち上げも行い、まさに地固めをしていく時期にありました。

佐々木さんとして、「これが岡谷シルクの強みだ!」と思った点は、どういうところでしたか?

岡谷蚕糸博物館が提供しているカイコ学習です。岡谷は、製糸工場や岡谷蚕糸博物館があるので、シルクについて体系的かつ感覚的に学ぶことができる、非常に素晴らしい学習環境があります。生物学者レイチェル・カーソンの著書『センス・オブ・ワンダー』という本に書かれている、「子供のころに実際の自然に触れて、心を動かされる体験」が、この岡谷のまちで実践されていることに、とても感動しました。「もの」だけではなく、「ひと」もつくる。シルクは「ひとづくり」にも生かされていることが、このまちの魅力の一つだと思います。この岡谷で行われているカイコ学習が、感性を育む教育として、ますますこれから重要視されていくと私は考えています。

岡谷シルクのコンセプトを考える上で、佐々木さんは特にどういう点を大切にしていましたか。

「シルクで誰を幸せにしたいか」考えるのが大事だと思いました。自己満足だけで作っていても意味がなく、誰を幸せにしたいか考えながら企画を考えました。そんな中で、岡谷に滞在しながら染織を体験できるワークショップを企画しました。2019年に、アンテナショップ銀座NAGANOで岡谷絹工房の方々と一緒にワークショップをして大好評だったので、今度は岡谷で開催してみたのです。私自身も都内に住んでいたころは染織をやりたくても、機織りをできる機械もスペースもあまり無いような状態だったので、だったら都心からほど近い岡谷に来てもらえればいいのでは、と思ったのがきっかけでした。今年で5年目を迎えるこの「岡谷シルク旅する機織り体験」は首都圏、中部地方からも多くの参加者が訪れる人気のワークショップとなりました。これからもこの滞在型ワークショップを通じて、岡谷シルクの使い手と作り手の間に顔が見える関係性を作っていきたいと思っています。

佐々木さんは地域おこし協力隊卒業後に、TINTtという会社を設立されまして、長野県岡谷市で生まれた純国産(岡谷産)生糸を100%使用したシルクの風呂敷などをつくられていますが、どういった思いを持って、ものづくりをされていますか。

地域の皆さんの誇りになるような製品をという思いから、オール岡谷産にこだわって製品をつくりたいと思い、最初はプロジェクトをはじめました。三沢区民農園で育てられたお蚕さまの繭から、宮坂製糸所で糸をとり、それを岡谷絹工房で手織りして風呂敷を作り上げていくといったその営みに携わる中で、その営みの希少性が身に染みてわかるようになりました。日本のシルクに関わるものづくりの現実の厳しさを目の当たりにしています。だからこそ、この価値をきちんとお伝えしたいとあらためて感じています。布一枚作るのにどれほどのストーリーが詰まっているのかを知ることで、自分の使うモノがどうやって作られているかを考えるきっかけになるかもしれない。モノをただ消費するのではなく、モノの背景にあるものを深く体感してもらえるような商品を作って、伝えていきたいと思っています。

佐々木さんはシルク以外にも、岡谷・諏訪地域の文化振興にも力を入れていらっしゃいますよね。

私自身のこれまでの経験を活かしながら、地域振興に関わりたいと思い、人形浄瑠璃文楽『本朝廿四孝 奥庭狐火の段』諏訪公演にも企画運営担当として関わらせていただきました。岡谷に移住してきたとき、諏訪湖畔沿いに八重垣姫の銅像を見つけて、人形浄瑠璃や歌舞伎の世界では人気な演目である、この物語の舞台で公演をしたいと思ったのがきっかけでした。3回目の公演にあたる昨年度は、まさに物語の舞台である諏訪湖畔にて特設ステージを設け、演目を披露いただきました。日が暮れてから、幻想的な雰囲気のなか上演され、お越しいただいたお客様のなかには涙を流して感動されている方もいらっしゃって、本当に実現できて良かったと思いました。

岡谷シルクに限らず、地域振興でも活躍されている佐々木さん。これからは岡谷でどうしていきたいと考えておられますか。

移住してきて、この土地で起業をして、気づいたらもう今年(2025年現在)で6年も経っていました。その間にたくさんの方々に支えていただいて、日々ありがたさを感じながら暮らしています。これまでの取り組みによって岡谷シルクに関わって、一緒に広めてくれる仲間が年々に増えてきているのが嬉しい限りです。いまこうしてブランド推進室3代目の地域おこし協力隊さんにインタビューしていただいていることも初代としては感無量です。ブランドを育てていくことは時間のかかることですが、この仲間の方々との繋がりを大切にしながらこれからも精一杯できることを進めていきたいと考えています。

>TINTt 株式会社ホームページはこちら

>オンラインショップはこちら

(聞き手:岡谷市地域おこし協力隊 伊東ゆきの、2025年6月)

前の記事へ

次の記事へ

前の記事へ

次の記事へ