カイコ学習の授業に行ってきました。

岡谷蚕糸博物館では、学校と連携しながら「カイコ学習」の機会を提供しています。

「カイコ学習」では、カイコを育てながら、カイコの餌となる桑のこと、カイコの生成する姿や

繭から糸をとって生糸とする過程、そして、この地方で栄えた製糸業について学びます。

こうした学びを通じて、カイコの命をいただいていることを実感する、そんな学習です。

今回は岡谷市立川岸小学校3年生のカイコ学習の様子を見せてもらいました。

養蚕・製糸業と関係の深い土地での学びとして

川岸小学校は、その昔、製糸工場や養蚕農家が多くあった川岸エリアにあり、

毎年この時期に生徒の皆さんがカイコを自分たちの手で育てながら学ぶ「カイコ学習」が行われています。

学校の正門横には、かの有名な渋沢栄一の言葉「蠶業益國奨學樹人」

(蚕糸業を発展させ国のために役立たせるには学問奨励し人を育てることが大切)と書かれた石碑があり、

この地域が養蚕や製糸業と深い関わりがあったことが伺えます。

カイコの生態と歴史を知る

今回は、その川岸小学校3年生の授業にお邪魔してきました。

岡谷蚕糸博物館の学芸員さんがカイコを持って、学校に着くやいなや「カイコが来たぞー!」と元気な声が。

今日お迎えするのをとても楽しみにしてくれていたようです。

まずは、岡谷蚕糸博物館の学芸員さんからカイコの歴史や成長過程、お世話の方法を学びます。

カイコは7,000年の歴史があると言われていますが、

その人間とカイコがふれあってきた歴史の長さをロープを使って表現をしてみると、

「うわーそんな歴史があるんだ。」と感心する声が上がっていました。

こどもたちは、これから土日はカイコをお家に持って帰って自分で育てるので、

一生懸命に学芸員さんが教えてくれたカイコの育て方のポイントをノートにとっていきます。

こどもたちのノートには、浮かんだ疑問や仮説もメモしてありました。

これからカイコを育てながらこの疑問や仮説に対して、自分なりに答えを求めていきます。

3年生はちょうど理科の学習が始まる学年ですが、

まさに理科の基本となる「観察・調査・結果」と言った研究の手法を学ぶことができます。

桑を探しながら、身近な地域の自然環境や人を知る

学芸員さんによるレクチャーを受けたあと、いざ自分が育てるカイコを受け取ります。

「きゃー可愛い!!」と歓声があちこちから上がっていました。

一人6頭ずつカイコを受けとったあとは、さっそくカイコに桑の葉を与えていきます。

大きな葉はそのままあげても大丈夫かな?小さくちぎってあげた方がいいかな?

葉は表と裏のどっちが食べやすいのかな?

こんなに上に葉っぱ乗っけたらカイコ上がってこれないかな?

濡れた葉っぱを与えたらどうなっちゃうのかな?

博物館の桑は大きくて、とれたてのいい匂いがするね、どうやったらこうなるんだろう?

といざ自分の手で育てるとなると、自分ごとのように思えてくるのか、たくさんの質問が出てきました。

試行錯誤しながらこうして自分の手で育てることで、

生きた知識としてカイコや桑の性質について学んでいくことができます。

例えば、桑の葉を与えるにしても、自分が暮らしている地域のどこに桑の葉が生えているのか、

どこの桑の木だったら農薬が撒かれていないのか、調べることはたくさんあります。

この日、こどもたちからは、

「農薬がついている葉を食べたらカイコが死んじゃうのはわかったけど、

どうやったら農薬がまかれていないか見分けることができるの?」といった質問が出てきました。

先生から「日頃から公園や畑を世話している地域の方々が一番よくわかっているので、

お家に帰ったら地域の人に直接聞いてみてください」と伝えられていました。

カイコに与える桑の葉を探すことで、こどもたちは地域を散策して、

身近にある自然を観察し、地域の方々とも交流を広げていくことができます。

カイコを育てることがきっかけとなり、地域を学ぶ機会に繋げることもできるのが、カイコ学習の面白さの一つです。

川岸小学校のこのクラスでは、このカイコを迎え入れる前の事前準備として、

学校や地域で拾ってきた桑の葉の種類を事前に調べてくれたようです。

教室には採取してきた桑の葉が採取した場所とともに、ポスターとして掲示されていました。

桑の木を探して、地域を歩くともっといろんなことも見えてくるようです。

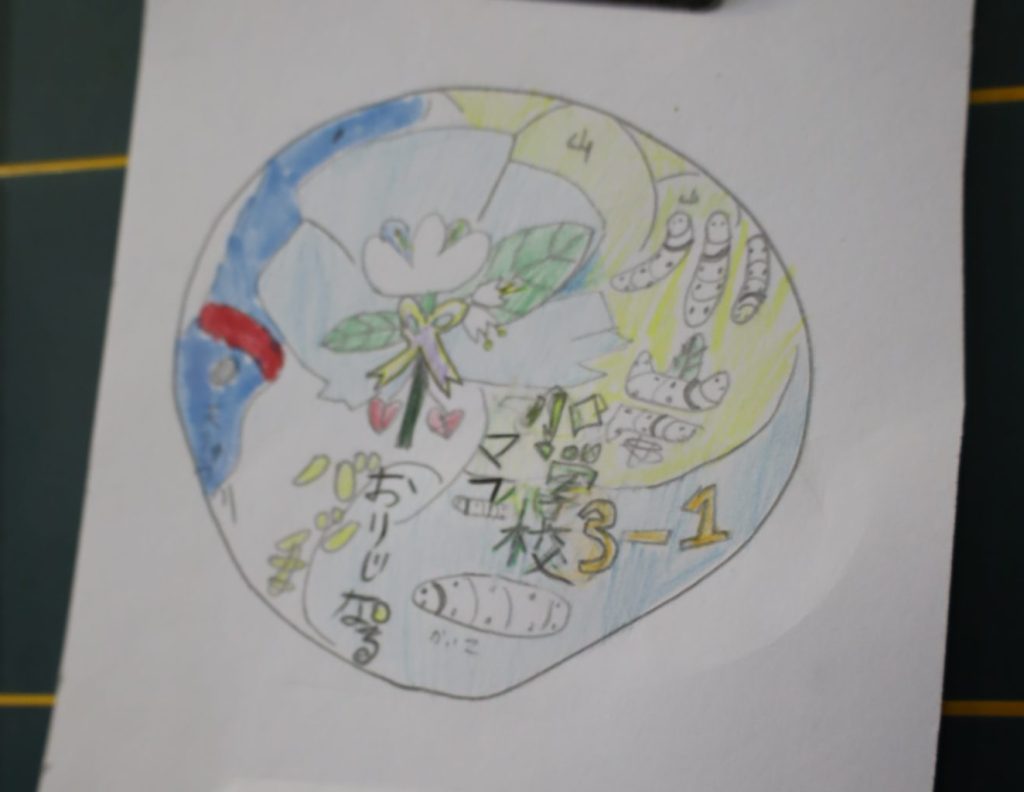

ある子が自分で書いた絵を見せてくれました(以下写真)。

川岸小学校は天竜川の辺にあり、高尾山など山々に挟まれています。

その間に養蚕エリアが広がり、今でも三沢区民農園の桑畑があることから、

山から川へ流れる水や栄養分によって桑の木とそれを食べるカイコは育てられています。

その様子がこの絵には表現されているようでした。

まさに地域を学ぶ教育の素材としてもカイコ学習は生きているように思えます。

これから育っていく中でこどもたちは広い世界に出ていくことになりますが、

まずは目の前のミクロな世界をよく観察して、それから広い世界を見ることで、

より解像度高く世界を捉えられるようになるのではないでしょうか。

人にとってお蚕様がどんな存在なのか、考える

これから子どもたちはカイコを育て、カイコが繭になる頃にまた学芸員さんが学校を訪問して、

次はカイコの繭をどうしていくのか、授業をする予定です。

今回の授業の最後に、学芸員さんからこんなお話がありました。

「なぜ『お蚕様』と『お』と『さま』を付けて呼ぶのか理由が分かるかな?

これからカイコを育てながら、どうして人は『お蚕様』と呼びながら育てたのか、

みんなの中でお蚕様がどんな存在になっていったのか、考えてみてくださいね。

その答えを私がまた授業に来た時にぜひ教えてほしいです。」

これからカイコを育てる中でこどもたちが何を感じて、学んでいくのでしょうか。

次回の授業の際にどんな感想がでてくるのか今から楽しみです。

一覧に戻る

一覧に戻る