ファイバーアーティスト王有慈さん岡谷滞在記

2025年6月〜7月にかけて、ファイバーアーティストの王有慈さんがアート作品制作を目的として岡谷に約3週間滞在されました。作品制作をするかたわら、作品の素材となるシルクを深く知るために、蚕糸博物館にて岡谷と製糸業の歴史を学び、三沢区民農園にて養蚕、宮坂製糸所にて製糸、岡谷絹工房では染織を体験。滞在の集大成として、岡谷美術考古館にて「自然との出会い」をテーマに作品展示が行われました。

今回は、岡谷でのアーティスト・イン・レジデンスを体験された王さんに、これまでの活動や、ここ岡谷のまちでの過ごした感想についてお話を伺いました。

素材であるシルクとの出会い

王さんの作品は、シルクファイバーアートという名前の通り、シルクの糸を使った立体的な表現が特徴です。王さんが作品の素材となるシルクに出会ったのは、台湾の大学でファインアートを学んでいたときでした。研究するテーマを考えていたときに、シルクはもっとも古くから人々の生活の中で使われてきている素材であり、その歴史の長さに惹かれて、シルクをテーマとすることに決めたそう。かつて台湾でもシルクは衣服や寝具など、人々の暮らしに多く用いられていましたが、現在ではその文化も養蚕を行うところも少なくなっているといいます。

「天然繊維であるシルクは、生み出すのにも時間がかかる上に、制作工程も複雑であることから、現代の台湾ではシルクの歴史や文化、アートの研究をしている人は少ないです。だからこそ、私がやろうと思いました。」と王さんが語るように、シルクの作品づくりを始めた当初は、シルクの扱い方を教えてくれる先生などが身近にいなかったため、古い文献を探して独学で繭から糸をとる手法を学び始めたそう。最初の頃は適当な繭の茹で時間も温度も分からず、繭から糸がうまく出てこなくてとても苦労をしたといいます。

ところが、大学院時代の東京藝術大学への1年間の留学が、シルクの技術習得と研究を深めることにつながります。東京藝術大学では、シルクに布海苔をつけて、和紙のように立体的な作品を作る手法を教わったり、全国各地の産地でリサーチを行い、効率的に繭から糸を取る方法などを学んでいきました。

シルクで表現をすること

「台湾では、お葬式の時、亡くなった人にシルクの服を着せれば、その人の魂は天国に行くことができるという言い伝えがあります。それは、人だけではなく、カイコも同じではないかと私は思いました」と王さんは話します。つまり、人間がシルクの衣を纏うことであの世に行けるように、カイコという生き物も繭というシルクの衣を纏って転生をする。そのシルクを介した二つの生き物の相関関係に、王さんは魅せられたといいます。

「昔からシルクを用いる場面は3つあります。1つは神様と繋がる祭祀の場、2つ目は葬儀、3つ目は葬儀などのセレモニーの装飾として。全ての場に共通するのは、『魂の転生』する場であるということ。このことを最初に知った時、シルクは私が表現をしたいテーマであることに気づきました。」昔の人が行っていた方法で、実際に自分の手で繭から糸を取っていると、最後にサナギ姿のお蚕さまが現れます。このように、生きたものから素材をいただく経験を通じて、昔の人々が、シルクを特別な素材として用いた意味がよく理解され、自らも「命」をテーマにシルクで表現をすることを決めたといいます。

岡谷との出会い

そんな王さんがここ岡谷のまちに出会ったのは、群馬県にある富岡製糸場を訪ねた際に見つけた本がきっかけでした。その本を読み進めていく中で「かつて群馬県からたくさんの糸が横浜に運ばれていたように、長野県の岡谷というまちから横浜にシルクの糸が大量に運ばれていたことを知り、私も横浜と群馬を訪ねた後は、次は絶対に岡谷に行くべきだと思いました。」と王さんはいいます。まさに日本のシルクロードを辿っていくうちに、岡谷のまちに出会った王さん。初めて岡谷に訪れたとき、岡谷蚕糸博物館を訪問して、岡谷のまちでは養蚕が今でも行われていることを知り、アーティスト・イン・レジデンスという形で作品制作をしながら岡谷に滞在することを決めたといいます。

三沢区民農園での初めての養蚕体験

今回の滞在期間中、王さんは作品の制作をする傍ら、三沢区民農園にて毎日朝から養蚕の作業に参加していました。4万頭の春蚕を育てている養蚕シーズン真っ盛りの三沢区民農園にて、桑畑で桑の葉を大量に収穫し、お蚕さまに与える作業をする日々。慣れない作業は、さぞかし大変だったのではと思いきや、「本当に楽しかった。もう毎日見るたびにカイコが成長して違って見えるから、毎日でも見に行きたいと思いました。」と王さんは話します。実際に、王さんがお世話をしたお蚕さまの繭の一部は、三沢区民農園のご厚意によって、今回の展示された作品にも生かされています。

「岡谷は自然が綺麗だから、お蚕さまを育てることができる。そして、たくさんの優しい人たちがカイコを育てている様子をみて、すべてはこの綺麗な自然があるから生まれているのだと感じました。」と王さんは語ります。さまざまな側面から岡谷のまちをみて、人々との交流をしていくうちに、今回の作品制作のテーマは、「自然との出会い」に決まったそうです。

宮坂製糸所や岡谷絹工房、岡谷蚕糸博物館での出会い

養蚕以外にも、宮坂製糸所では糸とり体験を、岡谷絹工房では染織を体験した王さん。宮坂製糸所で初めて上州式繰糸機を体験して、手足を別々に動かして糸をとることに悪戦苦闘しながらも、繭の煮方や糸とりの方法に新たなヒントをもらったといいます。

岡谷絹工房ではりんご染めを体験。冷涼な長野ならではの素材を使った染色を知り、新たな自然の色との出会いに感動したそう。

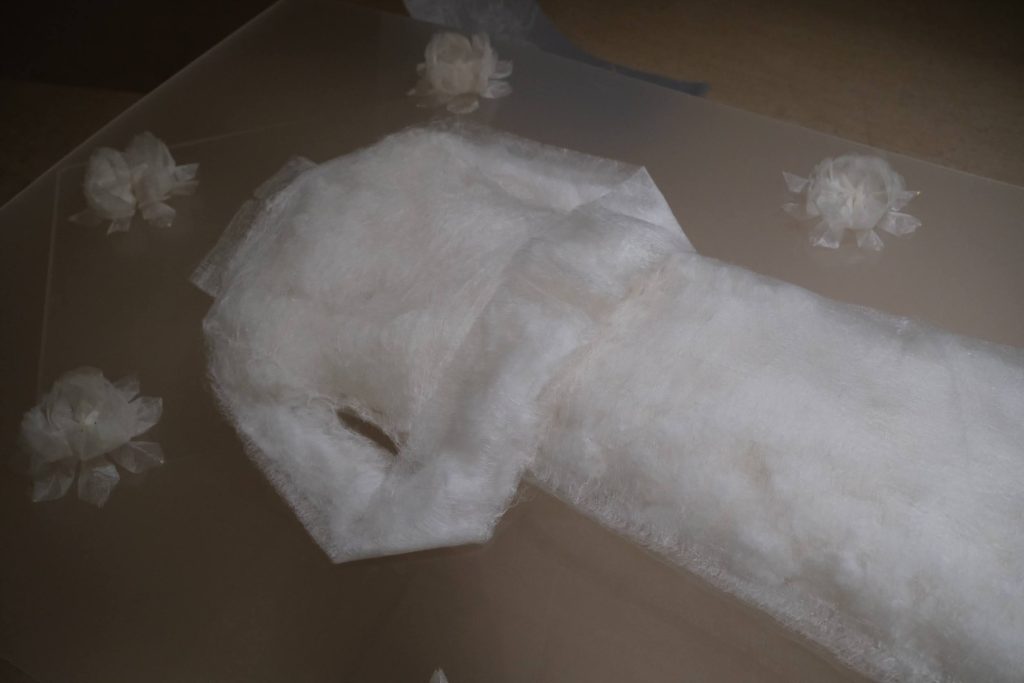

岡谷蚕糸博物館では、髙林館長とシルクという素材の特性を生かした様々な技術・手法について話をしていく中で、「プレスドシルク」(ワタ状にしたシルクを熱を使ってプレスする手法)という新たな手法にも出会うことができたといいます。さっそく作品づくりにも生かされていました。

岡谷とシルクについて

今回滞在する中で調査した岡谷のシルク文化を台湾でも伝えていきたい、と語る王さん。実際に岡谷のまちに滞在した感想について聞いてみると、「みんながシルクを通じて繋がっている様子が、見ていて本当に良かった。シルクや養蚕のためにあらゆる人々がこのまちに集まり、協力している感じがしました。シルクのおかげで人と人の距離も近くみえました。」と語ってくれました。王さんの目には、岡谷のまちが「シルクを通じて人と人が繋がるまち」として映ったようです。

滞在期間の最後には、岡谷美術考古館にて王さんの作品展示会が行われ、ここ岡谷に滞在しながら制作された約10点の作品が新たに発表されました。作品には、王さんが岡谷のまちで過ごした時間や人々との時間が詰まっていました。今回の展示会の様子は、以下の王さんのインスタグラムでも紹介されているので、ぜひご覧ください。

主な経歴

台湾出身のファイバー(繊維)アーティスト、王有慈 Wang You -cih。2019年国立台南芸術大学材質創作学系卒、2024年同学応用芸術研究科修士染織専攻卒。2023年には国立東京芸術大学工芸染織専攻の交換留学生として1年間日本滞在し、本の絹糸に関するフィールドワークを行う。シルクを主な研究専攻とし、絹糸と生命の繋がりを探求することを主な創作テーマとする。

Instagram :@silk_cih https://www.instagram.com/silk_cih/?igsh=Mzkyd3VxZjloa25p

岡谷市では、シルクを通じて、人と人が繋がる機会や学び場の提供を行なっています。岡谷での、シルクを用いたアート作品の制作などのご相談については、以下までお問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】

岡谷市役所ブランド推進室(岡谷蚕糸博物館内)

電話:0266-23-3489

E-mail:brand@city.okaya.lg.jp

(書き手:岡谷市地域おこし協力隊 伊東ゆきの、2025年7月)

一覧に戻る

一覧に戻る